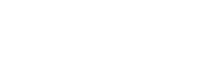

一缕茶香

在中国茶文化悠久的历史长河中,宋式点茶可谓是一朵最精美雅致的浪花。温盏、调膏、注水、击拂,宋代文人雅士几乎将茶变为了一门考究的艺术,由此创造出了诸般趣味或仪式,也以茶彰显自身的性情品味。

杭州青少年活动中心文学部文学品鉴六年级以“一缕茶香”为题设计了两节课,引导学生在文化的氛围中亲手体验点茶,并根据实践过程展开创作。课堂上,学生们个个兴致勃勃,细细感受每一汤击拂的诀窍,观察茶沫由稀疏而勃兴的变化,也让自己的想象在小小的茶盏中翻涌卷舒。随后,他们回忆过程,交流感受,放飞想象,用不拘一格的笔记录下了课上难忘的体验。

近期,本公众号陆续推出二至六年级文学品鉴课程佳作展,敬请关注。目前文学品鉴课程暑期及秋季班,仍有少量名额可以报名。秋季二至六年级学员,如需报名,家长可登录“浙里办app—数智杭青少”或直接登录“数智杭青少”app,筛选“2025年”——“暑期/秋季”——“文学思维类”——“文学品鉴/文学与理创”课程,进行选班报名。

相关推文链接:

01.

盏中自有世间茶

崔梓萱(文学品鉴六年级学员)

变化万千谁能阻?次次洗礼得蜕变。要问何物可如此,哈哈哈,莫属茶也。那如惊涛拍岸,卷起千层雪;那如碧空中月,洒尽世间清明;那如平静湖水,倒映廉洁之心,正是茶之魅力所在。

在文学品鉴班的点茶课上,我将白茶粉倒入茶盏中,再取一瓢水放进这“园上客”白茶粉上,一股香气就瞬时弥漫开去,“调膏”也就此结束了。“真简单!”我心中暗想,“这调膏也没有视频里所说的有难度嘛!”

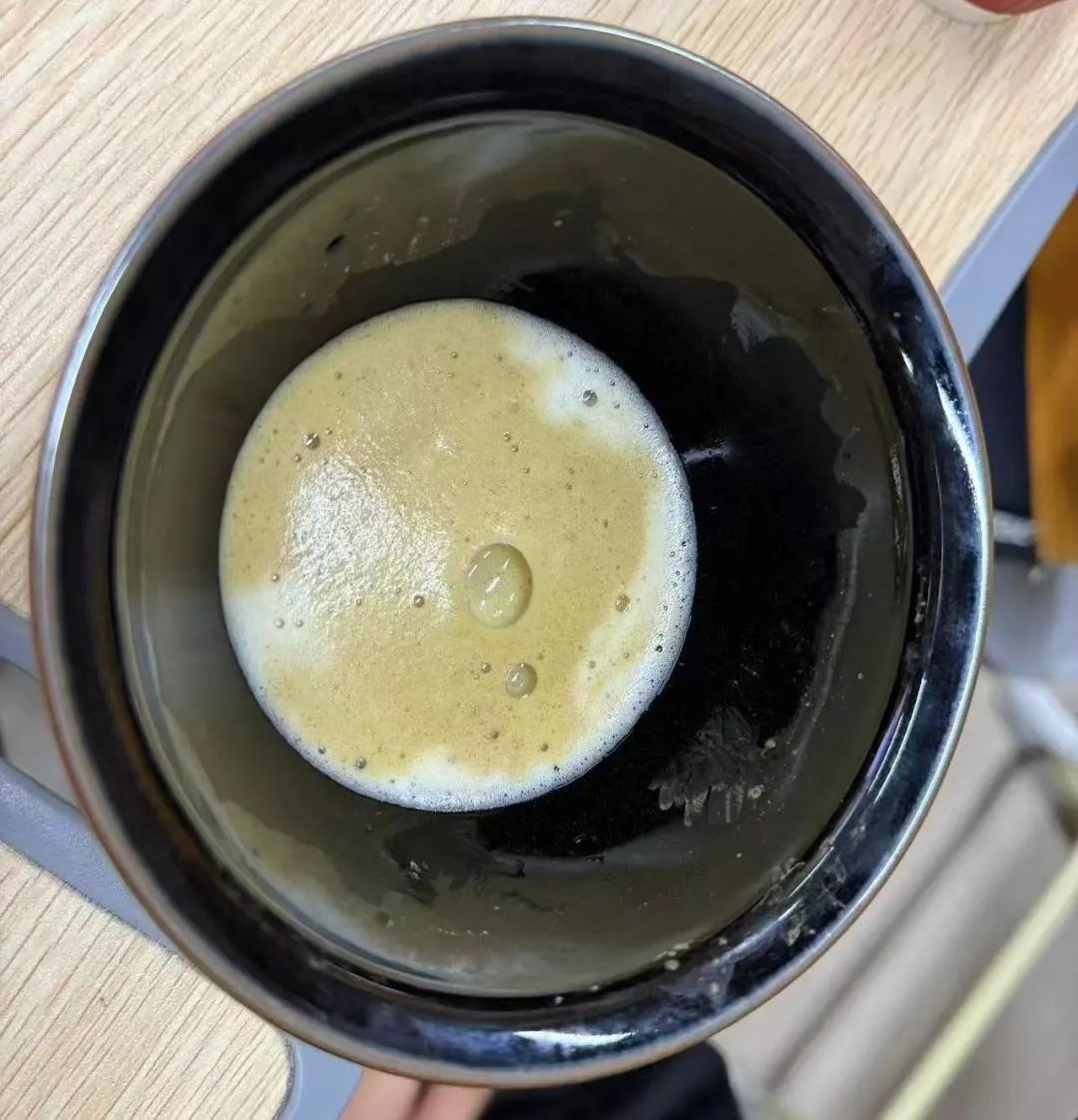

注水,击拂,第一次,第二次……终于到第三次了。我一手捧着茶盏,一手又拿着如花蕊般的击拂工具——茶筅,手臂凌空悬起,手腕如上了发条般快速抖动。不一会儿,在波涛滚滚的黄色茶水中,就上演起了一场好戏——四面八方急流直击而上,又如瀑布般从万米高空坠入谷底,水流声形成一片响声,恰似万匹骏马从远处奔腾而来,像嚎,像叫,又像泣,全部都涌向中央的“空地”上。而与此同时,一股不易察觉的白色泡沫,也悄悄从边缘驶来,正如一叶小舟,在惊涛巨浪间翻转,似乎瞬时有全船倾覆的可能,但依然坚定不移地行驶。

时间一分一秒地过去,酸痛如猛兽般逐一袭来,不断撕咬着我的手臂。我方才发现,手臂早已经毫无知觉,只会控制着手腕不断匀速摆动了。还好,点茶工序也已步入尾声。那浓密如奶油般的泡沫,也许就是这辛勤劳作的最好的回报吧。

不经磨炼,怎能成才;不经击拂,怎有沫饽?这盏茶,不仅是古人对生活的追求和智慧,更是坚持与成功之歌。

“泥土”变“奶油”

02.

葛永宸(文学品鉴六年级学员)

一会儿如“黑云翻墨”,一会儿如“狂风暴雨”,一会儿如“惊涛拍岸”,一会儿如“万里飘云”……一盏茶味充满了课堂,这便是点茶的魅力。

通过老师的精心介绍,我们已大致了解了点茶的步骤。“如果想品茶的就一定要把用具清洗干净。”老师这番话勾起了我好奇心:纯茶是什么味道的?是苦还是香呢?我迫不及待地想完成我的作品。

第一步是调膏。我浅浅舀了一勺白茶粉,一阵清香立刻就迎面而来。茶作为叶,竟有花般的飘香,这是令我想不到的。由于不够娴熟,在加水时我误倒入了过量的水,原本应该是黏土状的混合物结果成了一滩泥水,无奈,我只好又加了几勺茶粉。

第一步就出了差错,我并不甘心,发誓要品到这盏美茶。于是,在注水、击拂的过程中我尽量做得小心翼翼,甚至有些蹑手蹑脚。而在击拂时碗中也渐渐出现了蟹眼大小的黄白色泡沫,达到了预期效果。接下来就要“打磨”成奶油状了。茶盏中泡沫越来越密,且真的接近了奶油色,“竹大侠”就如在仙境中舞剑一般上下翻飞,“脚下”白云四处飘游,好似一位神仙。最后,虽不如想象得那么完美,但也如“过期的奶油”似的。

最后就是茶百戏了,我想起了郑板桥画的竹石,便“临摹”了一下,画出了一些片面。

终于,一盏香茶“出炉”了,香气扑鼻,可当我喝了一口后,迅速改变了观念,一阵苦涩之味“冲”过舌苔,“迷”得我“神魂颠倒”,简直不能入口。

这次制茶令我回味无穷,更加值得一提的是,我似乎对点茶有点天赋呢!

03.

来自茶盏的一场“海啸”

章嘉然(文学品鉴六年级学员)

击拂间,升起缕缕烟丝,茶香聚顶峰又忽散开;须臾间,荡起时间的涡轮,千年文化仿佛又隐现眼前。忽急忽慢,千变万化尽展一只小小的茶盏中,这是来自点茶文化的千年流传和奥秘。

在古时,只有文人雅士、君子会喝茶、点茶,但随着时间变迁,这种文化渐渐流入民间,成了现在的点茶。我对点茶颇有兴趣,便依葫芦画瓢地学了起来。将白茶粉小心抖出,加入少量温水,进行“调膏”。芝麻糊般的一滩茶膏虽然貌不惊人,但却散发出格外浓郁的清香。用温水沿碗边加入,用茶筅快速击打茶汤,茶汤由原先的土黄色变为了明亮新鲜的淡黄。

在击打中,茶汤如惊涛骇浪一般,小山似的“海浪”一个又一个地扑向“海岸”。那一刻,平静的水面顿时狂风大作,犹如《浪淘沙》中提到的“卷起沙堆似雪堆”一般。在这小小的天地间,“气象”变幻莫测,甚是奇特。

六七次注水后,“海平面”已经升到了原先的两倍多,土黄的茶汤上盖着一层厚厚的“蚕丝被”,绵密如云,洁白如雪。又如奶油,却又比奶油更胜一筹。那种香气,就似把大自然装进了嘴中,清新的感觉扑面而来,令我不得不为古人的品位感到惊叹。

小小的茶盏中蕴含的是茶文化的结晶,更是中华文明的缩影。

04.

茶盏中的“蝶变”

钱辰扬(文学品鉴六年级学员)

上节课是我期盼已久的手工课,让我见证了一场神奇的“蝶变”。

我们用的是“三汤点茶法”,就是在茶膏上加水击拂,重复三次。

第一、三两汤让我印象最深。

第一汤,我在茶膏上加入三分之一高的水,我左手握碗,右手举杯,眼睛死死盯着倒水处,生怕倒多了1ml做不成点茶。倒完水,我立马趁热打铁,左手端碗,右手食指与大拇指间夹着茶筅,上下摆动手腕,茶筅便在茶盏中来回穿梭,在盏中激起千层浪,气泡也显现出来,不一会儿就形成一碗“泥浆”,这时,气泡米粒般大小。我手已经酸了,不过看着茶沫一点点上涨,成就感也在往上蹿,我甩甩手,心想:加油!第二汤没这么累了,你可以的。

第三汤已经轻松许多,只要打破气泡就行。盏中,泡沫已“蝶变”成奶油,不过用山头的云烟或香炉的烟气更为贴切。竹筅穿梭其中,若隐若现,如风雪中的登山者,又像一位武林高手,隐世仙者,踏云而飞,步履轻盈,每一下,都让云海翻腾,风云变幻……我不禁欣喜:原来我也可以做到如视频中那样。本来丑陋的茶膏在我手中竟变得如此美丽!

这就是点茶的大部分过程,也是蝶变的全过程,这让我知道,丑的东西也可以有美的那一面,不要对世上的一切过早做评价,留刻板印象,要发现其美丽。

05.

盏中点茶,宛若波澜人生

陈珆诺(文学品鉴六年级学员)

茶,是中国文化的精粹,千百年来,它在历史的长河中沉淀,化作一杯清茗,承载着古人对生活的理解与追求,宋朝的点茶文化,更是将这一传统推向了巅峰。七汤点茶法,便是其精髓所在。

教室里,阳光透过灰黑色的窗帘,洒在课桌上、在茶具上洒下斑驳的影子。我们有幸也体验一次宋韵点茶文化。

点茶的第一步,是温盏。拿六七十度的开水注入茶盏,让水在茶盏中来回回荡,使盏壁也湿润起来,最后将水倒掉。

这一步结束,才真正进入七汤点茶法。在茶盏中放入两小匙白茶粉,注入一小点水,开始搅拌,这,便是调膏。这一步,需将茶盖中的白茶粉调成芝麻糊状,尽量掌握好力度,不要碰到盏壁,这样,可以使最后的沫饽颜色愈发奶白一些。

这一汤结束,后面六汤就可以略微多一些水,注水击拂了。第二汤,需将茶沫打出珍珠大小的气泡,用手腕发力带动茶筅,来回击拂,使半棕色的茶膏变成黄白色。

到第三汤的时候,我的手开始微微发麻、酸痛,这一汤,需将小泡泡打成大泡泡,这时候,沫饽也已经变得很白了,如同山谷中的云朵,一盏雪白。

第四汤,第五汤,第六汤,第七汤,茶饼越来越厚,越来越白,看着盏中翻涌的茶沫,我自由地沉思,盏中点茶,好似一场波澜的人生,茶沫从黑到白,从薄到厚,这还不恰恰就像一个人遇到了一个又一个的困难,最后克服它们,成为一个优秀的人吗?

带着这一疑问,我开始进行茶百戏,用抹茶粉和水,调至膏状,再用茶画针画出图案,这碗茶,成了!

嗅着一缕缕清新的茶香,看着最后的作品,我认为,这光鲜亮丽的背后,是一次又一次的翻涌、击拂,果然,盏中点茶,宛若波澜人生……

制茶

06.

高祺轩(文学品鉴六年级学员)

这本应该是一节最平常不过的文学课,可是当老师拿着大包小包,不同种类的器具进来时我知道——手工课来了。

老师让我们两人一组,当我们分好组拿好器具,手工课便开始了。

我和小杨同学一组,我先将一勺半的茶粉小心翼翼地放入碗中,结果手一抖,茶粉掉下了一点,我急忙又去拿了一勺茶粉,然后,小杨同学拿起水杯,往碗里倒水,我拿起茶筅用力打拌,没过一会儿,我就不行了,可是这碗中才刚刚出现一点泡泡,我坐在一旁,让小杨同学代替我来打。而小杨同学则与我相反,小杨同学拿起茶筅,用力击打,碗发出了“咚咚”的声音。我惊叹道:“哇!你怎么这么厉害!”而碗中,开始击出了许许多多的泡沫,水也慢慢变白。

接着,我再次拿起水杯倒入碗中,这次我们要把泡沫击碎,我再次拿起茶筅,击碎了一些大泡沫,渐渐地,泡沫慢慢消失了,转眼间变成了细细的汤花,颜色也变成了白色。在碗边上,出现了沫饽,茶筅也在这碗中悠闲得意地穿梭于其间,就像一位大侠一样。

现在,碗中的水变成了奶油,就像十堆雪,颜色越来越白,我看着这如此美丽的茶,便想尝一尝这茶。我小心翼翼地端起茶,浅尝了一口。哇!好香好甜。果然自己制的茶才最好。

文学部小微

微信公众号

杭青少文学部

小红书

@杭青少文学部

新浪微博