近日,由杭州青少年活动中心体验部、九三创吧联合发起的“2025百校百家新质生产力探新计划”开启新一期活动。来自中国计量大学、浙江传媒学院、浙江财经大学、浙江商业职业技术学院等高校的20余名大学生,带着对“新质生产力”的好奇,走进杭州市化工研究院,与院长姚献平面对面交流,在实验室与生产线间触摸材料领域的创新脉动。

实验室里的创新

绿色技术藏着“生产力密码”

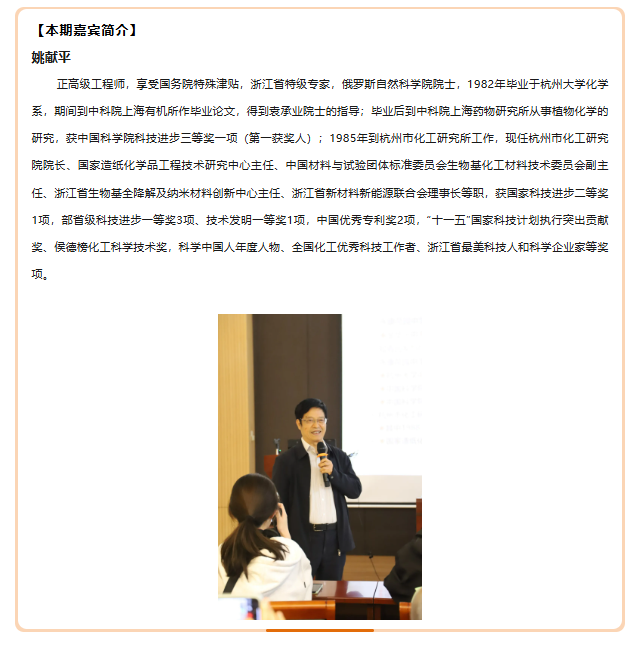

在杭州市化工研究院田清泉副书记的带领下,大学生们首站走进抄纸应用实验室。透明玻璃罩内,纸浆在设备中流转成平整试纸,旁侧屏幕实时显示原料配比、能耗指标等数据,数字化监测让实验流程清晰可查。

“这就是绿色技术的力量?既提效又环保!”浙江商业职业技术学院学生提问,田书记点头回应,随后带众人走进新型材料研发实验室。货架上,纳米纤维素样品试管泛着光泽;实验台旁,科研人员正用精密仪器分析材料分子结构。

“这些源自植物纤维的纳米纤维素,未来可替代部分塑料,用于包装、化妆品等领域。”听到“可降解”“低成本”,不少学生用手机记录,“以前觉得‘新质生产力’很抽象,现在才懂它是从实验室走向生活的创新力。”

领域专家面对面

科研故事点燃青春梦想

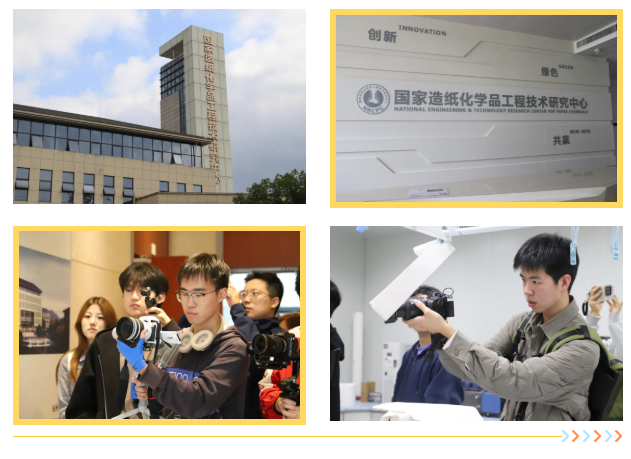

“提到淀粉,大家想到米饭、面条,但在我们眼里,它是‘魔术宝贝’。”当天下午,姚献平院长以生活化话题开篇,用平实语言讲述数十年科研征程。

“1985年我和妻子调至杭州化工研究所,发现淀粉衍生物像‘造纸行业味精’,加一点就能降本提质,当时国内却几乎空白。”他回忆,曾背几十斤文献复印件从北京坐火车返程,连上班路上见柳枝飘荡、小鸟穿梭,都能联想淀粉分子链改造。凭借这份执着,团队发明多元变性淀粉。谈及1988年磐安科技扶贫,他感慨:“住农民房、用煤油炉,在破旧车间调试设备,最终帮湛江纸厂扭亏为盈,看着产品上市特别开心。”

从建成国内首条万吨级淀粉衍生物生产线,到推动研究所改革、创办行业领军企业,再到2016年攻克纳米纤维素“卡脖子”技术,姚献平的故事让学生频频点头。“原来技术落地要经这么多考验!”一位学生在笔记本写下,“科研不能闭门造车,要扎根需求、坚持到底。”

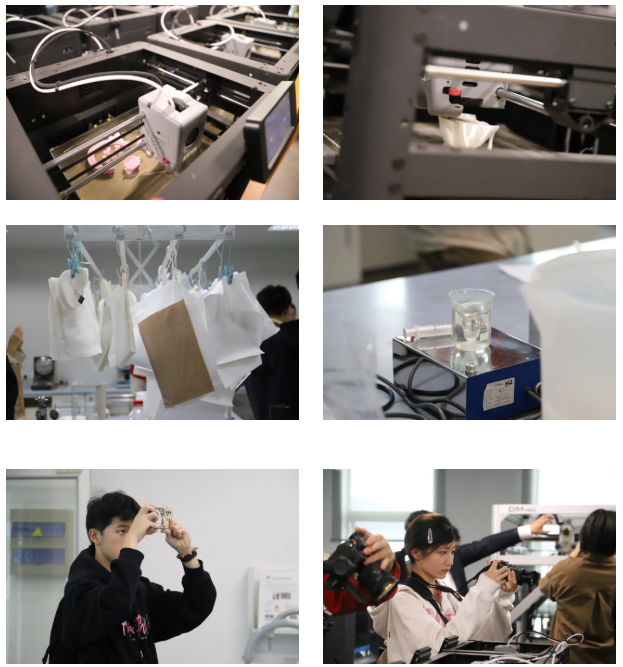

讲座结束后,来自中国计量大学、浙江商业职业技术学院的两支采访团队对姚院长进行了专访。

“姚院长,研究遇瓶颈时怎么坚持?”“材料专业学生该培养哪些能力?”“科学家面对面”环节,中国计量大学学生率先提问,现场气氛活跃。姚献平耐心解答:“做科研像爬山,遇陡坡很正常,关键别放弃。比如研究纳米纤维素,我们试了十几种工艺才成功,每次失败都是经验积累。”他叮嘱青年学生:“你们身处好时代,要多进实验室动手,关注产业需求,把课本知识和实际应用结合。新质生产力发展,靠的就是你们的创新活力!”

中国计量大学采访团队

林成预、陈其乐、王子轩、柳根、张瑶、蔡屠汐、王家乐

浙江商业职业技术学院采访团队

蒋笑颖、王艺儒、宁一恒

“姚院长的经历比课本案例更有感染力。”学生小宸说,此前对职业方向迷茫,现在有了更清晰的方向,“我想多参与实践,做有实际价值的研究。不是只有高科技才叫新质生产力,把技术做精、服务社会,就是推动它发展。”